講座の概要

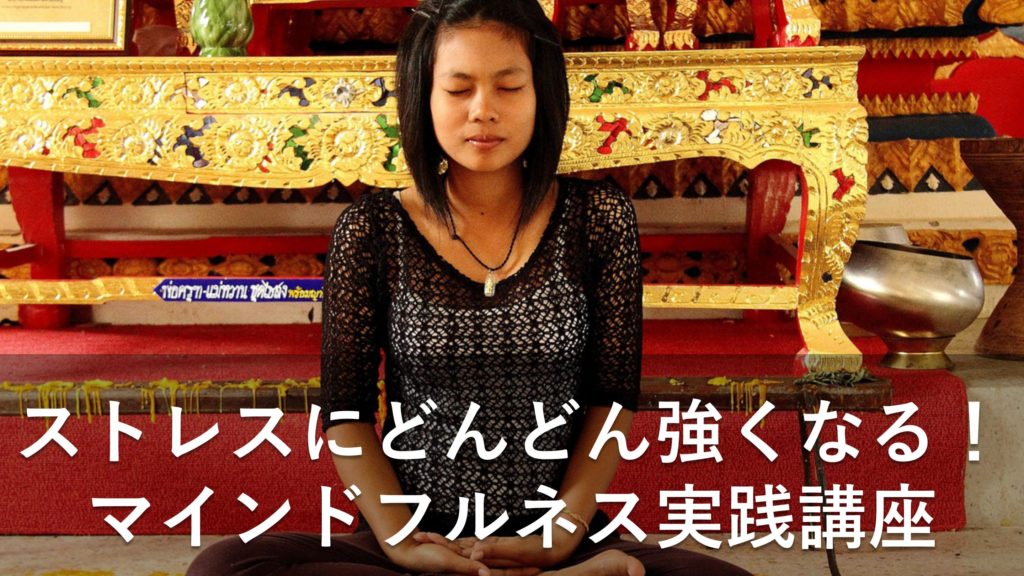

ストレスの仕組みと、ストレス対処の方法としてのマインドフルネスを実践しました。

最初の45分くらいでストレスやマインドフルネスについて解説しました。その後45分くらいでマインドフルネスを実践しました。

マインドフルネスは突き詰めると、私生活のどんな状況でも実践できます。ただし、基本的なやり方としては「座る」「立つ」「歩く」の3つあり、その3つをそれぞれ参加者の方に実践してもらいました。

講座の風景

北國新聞さんにも載りました

講座の様子(動画)

マインドフルネスの説明様子

マインドフルネスの実践の様子

参加者の声(頂いた方のみ)